von Matthias Matussek

Die Pointe Laschet

Er ging in diese Abstimmung als hoher Favorit, der Sauerländer Friedrich Merz, ja, er war die Hoffnung der Konservativen.

Was hatte man nicht alles in ihn gesetzt an Hoffnungen und hineingeheimnisst an Erwartungen auf eine Kurskorrektur, einen Rechtsschwenk, eine wieder sichtbar werdende konservative Kantigkeit der Partei in gesellschaftspolitischen, wirtschaftlichen und kulturellen Fragen.

Er wäre die Absage gewesen an alle feuchten Träume einer sozialdemokratischen Utopie von bedingungslosem Grundeinkommen, ein neues Bekenntnis zum Leistungsprinzip, eventuell zu einer deregulierten Wirtschaft.

Ja, auch zur traditionellen Familie und damit zusammenhängend ein Bekenntnis zur Nation mit der klaren Absage an eine ungezügelte Immigration in unsere Sozialsysteme.

Vielleicht wäre mit ihm sogar ein Wahlkampf-Motto wie „Make Germany great again“ möglich gewesen nach einem Ausbluten der Marke Deutschland während der Merkelei, um nicht von einem Ausverkauf zu reden.

Doch schon letzteres wäre von dem forschen Mann mit der hohen Stirn kaum zu erwarten gewesen. Als Aufsichtsratsvorsitzender und Lobbyist für BlackRock, dem größten Vermögensverwalter der Welt, ist er naturgemäß überzeugter Globalist, für den nationale Souveränitäten und ihre Gesetze eher Ärgernis sind als in Marmor gemeißelte Vorschriften.

In den Umfragen der Parteibasis vor der Abstimmung war er haushoher Favorit. Er schien das verkörperte Gegengift zu Angela Merkel, die ihn einst aus Amt und Würden gekegelt hatte, weil er im Weg stand. So wachsen verlässliche Feindschaften, und Angela Merkel wäre nicht die, die sie ist, wenn sie auf die Interviews reingefallen wäre, in denen Merz vor dem Parteitag ihre „großen Leistungen“ gewürdigt hatte.

Und er wäre nicht Merz, wenn er sie ernst gemeint hätte.

So konnte es sich die große Vorsitzende nicht verkneifen, in ihrer Rede aufblitzen zu lassen, dass sie sich den anderen wünsche, den viele als ihren Klon empfanden, Armin Laschet.

Der nämlich war mit Jens Spahn als Team angetreten, und Spahn nutzte denn auch seine Redezeit, um seinen Teampartner Laschet mit Girlanden zu behängen.

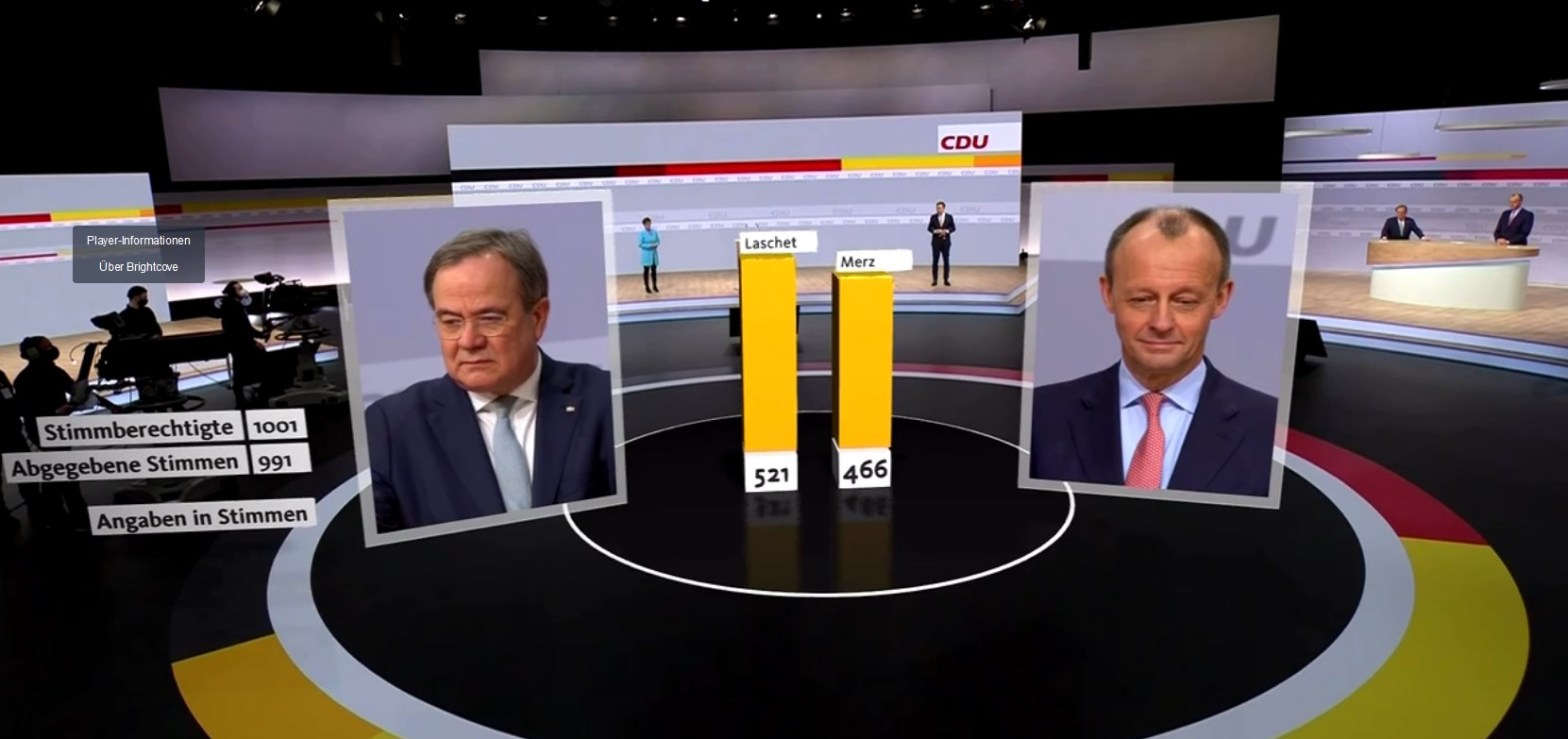

Am Ende fehlten Merz unter den über 1000 Delegierten gerade mal 55 Stimmen zum Sieg.

Natürlich gingen die Konservativen enttäuscht in die Knie. Spahns Manöver wurde kritisiert. Hat der Typ mit der Zahnlücke und dem Puddinggesicht doch schon wieder getrickst! Überhaupt kann man sich mit seinen Wortbrüchen („Friseure zu schließen war ein Fehler, der sich nie widerholen wird“) das Zimmer tapezieren. Mal sehen, wie es mit seinem Veto einer Impfpflicht aussehen wird.

Andere machten Merkel verantwortlich. Die wenigsten kamen auf die Idee, dass Armin Laschet einfach die bessere Rede gehalten hatte. Der Unterschied zu der von Merz, kalauerte Jan Fleischhauer, sei der gewesen, dass der eitle Merz seine Rede selber geschrieben habe.

Im Falle Laschets hatten die Redenschreiber Wert auf die persönliche Anrede der Delegierten gelegt. Da war die Bergmanns-Plakette des Vaters. Da war die Jovialität – gegen den schneidigen Casinoton von Friedrich Merz, der in einer Art Blut-Schweiß-und-Tränen-Rede den Kampfgeist Churchills beschwor, allerdings ohne Churchills Statur und dünn vom Blatt gelesen.

Dass sich Merz gleich nach der Wahl für das bestehende Kabinett Merkel als Wirtschaftsminister anbot, machte klar, dass er auf Freunde in der Partei keinen Wert legt, nicht in dieser Losertruppe, die ihn, den geborenen Kommandeur, erneut in der zweiten Reihe abzustellen gedachte.

Einen Präsidiumssitz in der CDU, der tatsächlich Parteiarbeit bedeuten würde, schloss er für sich aus. Was noch einmal unterstrich: einer wie Friedrich Merz steht nicht für Klein-Klein zur Verfügung.

Nun also, das durfte er der FAZ entnehmen, wird die Kanzlerfrage zwischen Söder und Laschet entschieden, das ließ ihn Söder bei allem geheuchelten Respekt vor der Kompetenz des Friedrich Merz per Interview wissen. Im Klartext: Du bist raus, du darfst noch nicht mal mehr mitreden.

Allerdings hat Armin Laschet ausdrücklich als Versöhner gewonnen, als Einiger aller Flügel und Gruppierungen innerhalb der Partei. So wird er auch an dieser mächtigen Fast-Mehrheit für Merz, an dieser massiven Sehnsucht nach einem konservativen Kursschwenk nicht vorbeikommen und Merz einbinden müssen.

Eines aber dürfte klar sein. Armin Laschet wird sich auch von einem Markus Söder nun seinen Zugriff auf die Kanzlerkandidatur nicht nehmen lassen, auch wenn der neue CDU-Vorsitzende mit rund 30 Prozent in der Wählergunst den 53 Prozent für Markus Söder weit hinterher hinkt.

Doch nun kommt die Pointe: Die Konservativen in der CDU sollten über das Ergebnis verdammt froh sein, denn ein vermeintliche Klon Merkels kann von den Popularitätswerten der ewigen Mutti eher profitieren, als es ein Polarisierer wie Merz könnte. Womit eine rechnerisch durchaus mögliche Regierungs-Koalition aus zwei roten und der grünen Partei verhindert wäre, denn die würde das Land binnen kurzem in einen failed state abwirtschaften.

Zum Zweiten hat Laschet mit der Wahl seines Innnenministers Reul bewiesen, dass er durchaus an Law und Order insbesondere auch innerhalb der Immigrantenszene interessiert ist – Reul führt seinen Kampf gegen libanesische und türkische Clans äußerst humorlos und effektiv.

Zum Dritten aber ist Laschet, der überzeugte Katholik, durchaus ein Mann der Familie. Er hatte mich einst in seiner Eigenschaft als Familienminister in Nordrheinwestfalen zu einer Tagung einladen wollen, nachdem ich mit meinem Bestseller „Die Vaterlose Gesellschaft“ ein Plädoyer gegen die feministische Zerstörung der Normalfamilie auf den Markt gebracht hatte.

Auch wenn der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen nach Laschets Wahl eine nun wahrscheinliche Fortsetzung der „Merkelei“ beklagte – er sollte froh sein. Denn der schneidige Friedrich Merz wäre eine Konkurrenz auf dem rechten Flügel, die die AfD durchaus zu fürchten hätte.

Kurz gesagt: So wie es einst nur der Demokrat Bill Clinton sein konnte, der die härtesten Einschnitte im amerikanischen „welfare state“ über die Bühne bringen konnte, und wie es nur der Sozialdemokrat Gerhard Schröder sein konnte, der mit den Hartz-IV-Maßnahmen und dem Motto „fordern und fördern“ die Arbeitslosigkeit von knapp 5 Millionen beseitigen und die deutsche Wirtschaft wieder konkurrenzfähig machen konnte, so wird es vermutlich der Merkelianer Armin Laschet sein, der das Land am ehesten vom verhängnisvollen Kurs seiner Vorgängerin befreien und beidrehen kann.

Im Übrigen hat die Rolle als Merkles Sykophant bis in die Sphäre des unerträglich Lächerlichen ja nun Markus Söder freiwillig übernommen – da kann Armin Laschet also getrost, wie er es auf dem Parteitag verkündet hat, Armin Laschet sein.

Dieser Artikel erschien zuerst auf der Internetseite von Matthias Matussek mit vielen hochinteressanten Artikeln und Kommentaren: https://www.matthias-matussek.de/

Wir danken Matthias Matussek für die Veröffentlichungsgenehmigung.

Matthias Matussek

Matthias Matussek, geboren 1954, wollte Missionar oder Bundesliga-Spieler werden. Er schloss einen Kompromiss und wurde Maoist. (Paul Breitner!) Nach dem Abitur trieb er sich ziellos in der Welt herum (Griechenland, Balkanstaaten, Indien). Ein ebenso zielloses Studium (Theaterwissenschaften, Amerikanistik, Komparatistik, Publizistik, Schauspiel) wurde erstaunlicherweise relativ zügig mit einem Zwischendiplom in Anglistik und Germanistik beendet. Danach wechselte er auf die Journalistenschule in München, wo es Zuspruch von erfahrenen Journalisten gab, sowie eine Abmahnung seitens der Schulleitung aufgrund mangelnder Disziplin. Nach Praktika beim Bayrischen Fernsehen und der Münchner tz wechselte er zum Berliner Abend, danach zum TIP. Die Zeit: RAF-Wahnsinn, besetzte Häuser, Herointote.

Als er 1983 zum STERN nach Hamburg wechselte, hatte er das Gefühl, endlich in der Bundesliga angekommen zu sein. Allerdings purzelte ein paar Monate später das gesamte Staresemble des STERN über die gefälschten Hitlertagebücher und war fortan stark abstiegsgefährdet. Dennoch lernte Matussek – gemeinsam mit den großen STERN-Fotografen (Bob Lebeck) – die Kunst der Reportage, die zu einem nicht geringen Teil auf der Kunst besteht, im entscheidenden Moment unverschämt zu sein. Weshalb Disziplinlosigkeit durchaus Teil des Berufes sein kann.

1987 machte ihm der SPIEGEL ein Angebot, das er nicht zurückweisen konnte. Chefredakteure und Ressortleiter gingen und kamen. 1989 konnte er seine theoretischen Kenntnisse des Maoismus nutzbringend anwenden, als er in die kollabierende DDR zog und dort ins Palasthotel. Die Lehre: kein Umweg, den wir nehmen ist unbrauchbar.Schriftsteller Thomas Brussig, der im Palast-Hotel als Etagenkellner arbeitete, und Matussek zur Hauptfigur seines Romans „Wie es leuchtet“ machte, schrieb:“ Für Matthias Matussek hatte ich die meiste Bewunderung. Er schrieb eine glänzende Reportage nach der anderen. Sie lasen sich wie Rezensionen des laufenden Geschehens…Zum Reporter muss man geboren sein – und Matthias Matussek ist es“. (Natürlich hatte er Brussig dafür ganz groß in eine Pizzeria ausgeführt.) Für eine seiner Ost-Reportagen erhielt Matussek 1991 den Kisch-Preis.

Seine Frau lernte Matussek 1990 im Roten Rathaus kennen, wo sie, von Sprachstudien aus Moskau kommend, ein Praktikum absolvierte. Zwei Jahre später zogen sie um nach New York, was damals in etwa gleich weit von Ost- wie West-Berlin lag, also durchaus neutraler Boden war. In New York entstanden nicht nur der gemeinsame Sohn sondern auch ausgedehnte Reportagen und Artikel für amerikanische Zeitungen, sowie Kurzgeschichten und ein Roman. Harold Brodkey nannte Matussek „den besten seiner Generation“.

Zurück in Deutschland zog Matussek kreuz und quer durch die Nation und schrieb eine zweiteilige Bestandsaufnahme der deutschen Einheit, die wiederum für den Kischpreis nominiert wurde. Dann nahm er Stellung im Geschlechterkampf. Mit seinem Buch „Die Vaterlose Gesellschaft“ verärgerte er den Großteil deutscher Frauen und wurde von der Zeitschrift „Emma“ zum „Pascha des Monats“ ernannt. Aus seinem Buch entstand das Spielfilm-Projekt „Väter“ (Regie: Dany Levi), zu dem Matussek das Drehbuch schrieb. Mittlerweile, hat er den Eindruck, hat man ihm beides verziehen.

Im Jahr 1999 trat Matussek die Korrespondentenstelle in Rio de Janeiro an. Er bereiste den Kontinent, erlebte Putschversuche und Katastrophen, recherchierte in Favelas, unter Drogenbanden und unter den Eliten der Länder. Für eine 2-teilige Serie zog er wochenlang durch den Amazonas, und veröffentliche das Ergebnis in Buchform unter dem Titel „Im magischen Dickicht des Regenwaldes“.

Im Jahr 2003 übernahm er die Korrespondentenstelle des SPIEGEL in London, wo er sich ehrenhafte Kämpfe mit der blutrünstigen, Deutschen-hassenden Fleetstreet lieferte, was in seinem Buch „Wir Deutschen – warum uns die anderen gerne haben können“, auf das schönste dokumentiert ist. Das Buch war 13 Wochen lang auf der SPIEGEL-Bestsellerliste, und lieferte den Beleg dafür, dass man patriotische Gefühle nicht den Knallköpfen von rechts überlassen muss.

2003 übernahm er das Kulturressort in der Hamburger Spiegel-Zentrale. Die Presse meinte, dort sei nun „Rock n Roll im Laden“. Gleichzeitig hatte er für den SWR das TV-Format „Matusseks Reisen“ entwickelt und einen wöchentlichen Video-Blog etabliert, der 2007 mit dem Goldenen Prometheus ausgezeichnet wurde. Im gleichen Jahr entstand sein Buch „Als wir jung und schön waren“ (Fischer-Verlag).

Schon 2007 hatte Matussek seine Funktion als Ressortchef wieder abgegeben und widmete sich den Sachen, die er am besten kann: dem Schreiben und der Disziplinlosigkeit. „Matusseks Reisen“ wurde unter dem Titel „Matussek trifft“ noch ein paar Folgen fortgesetzt und fiel dann dem Sparzwang zum Opfer. Seinen wöchentlichen Videoblog betrieb er weiter und publizierte mit „Das Katholische Abenteuer“ eine „Provokation“, die es ebenfalls in die Bestellerliste schaffte.

Nach mehr als 25 Jahren beendete er seine Zeit beim Spiegel und stellte sich als Kolumnist für den Springer-Konzern zur Verfügung, eine Zusammenarbeit, die bereits nach erfüllten und produktiven 17 Monaten beendet wurde.

Fortan arbeitet er als freier Autor für die „Weltwoche“ und den „Focus“ und andere und widmet sich erneut seinen Stärken: dem Schreiben und der Disziplinlosigkeit.

Alle Kandidaten sind furchtbar.

Wie Röttgen das US-Lakaientum aus jeder Pore quillt, so quillt Merz der Neoliberalismus aus jeder Pore. (Natürlich ist auch Röttgen neoliberal und Merz Atlantiker). Matussek scheint auch neoliberal zu sein – nein, danke. „Solidarischer Patriotismus“ sollte heute die Richtung sein.

Laschet passt perfekt zur BRD, zu Schland: lasch, weich, sich nach allen Seiten absichernd. Nationale Selbstbehauptung, echte Souveränität, (nationale) Identität sind für ihn Fremdwörter. Dennoch Hoffnung in ihn zu setzen, scheint mir ein typischer Matussek zu sein, was ich nicht negativ meine.

LikeLike