von Hanno Borchert

Die andere Einheit – Wie eine studentische Gruppe das Grundgesetz beim Wort nahm

Hamburg, Spätherbst 1989. Ich erinnere mich noch sehr genau. In den Gängen der Universität knistern Flugblätter. Draußen fällt die Mauer, drinnen wird heftig diskutiert. Geschichte schreibt sich neu. Und während Teile der politischen Öffentlichkeit im Freudentaumel der sich abzeichnenden Wiedervereinigung versinken, stellt eine kleine studentische Gruppe eine unbequeme Frage: Was ist mit Artikel 146 des Grundgesetzes?

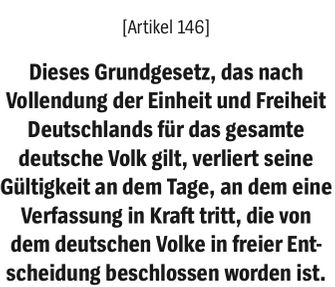

Artikel 146 ist ein stiller Paragraph. Einer, der selten zitiert wird. Und doch war er ursprünglich als Schlußstein gedacht, als demokratisches Versprechen an das Volk: Daß das Grundgesetz nur so lange gilt, bis sich das deutsche Volk in freier Entscheidung eine eigene Verfassung gibt.

Doch als am 09. November 1989 die Mauer fällt und sich am 03. Oktober 1990 die DDR in die Bundesrepublik einfügt, ist von dieser freien Entscheidung keine Rede. Die Regierung Kohl wählt den Weg über Artikel 23 – den Beitritt der DDR zur bestehenden Bundesrepublik. Schnell, effizient, ohne konstitutionellen Neuanfang. Keine Volksabstimmung. Keine neue Verfassung. Kein 146.

In den Tagen und Wochen nach dem 09. November 1989 schied sich auch in Westdeutschland die Spreu vom Weizen. Vertreter aller Parteien sahen sich plötzlich gezwungen, deutschlandpolitisch Farbe zu bekennen – und offenbarten dabei nicht selten Hilflosigkeit oder taktisches Lavieren.

Da war Walter Momper (SPD), damals Regierender Bürgermeister von Berlin, der vom „Volk der DDR“ sprach – eine Formulierung, die in ihrer Geschichtsvergessenheit jeden Anspruch auf nationale Einheit konterkarierte. Daneben stand Willy Brandts Satz, der zur historischen Leitformel wurde: „Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört.“

Kanzler Helmut Kohl, wenige Monate zuvor noch überzeugt, daß die „deutsche Frage“ nicht auf der Tagesordnung der Weltgeschichte stehe, wurde zum Nutznießer einer entfesselten nationalen Begeisterung, mit der er zunächst sichtbar überfordert war. Sein Zehn-Punkte-Plan, der eine konföderative Lösung zwischen BRD und DDR vorsah, ließ formal zwar die Tür zur Einheit offen – doch je länger er mit Treueschwüren an die westliche Wertegemeinschaft und das transatlantische Bündnis agierte, desto unglaubwürdiger wirkte dieser Plan.

Ein Aufbruch, der getragen war von Revolution von unten, traf auf ein politisches Establishment, das die historische Tragweite kaum zu fassen schien – oder bewußt dämpfte.

Hier trat die Gruppe 146 auf den Plan – eine studentische Vereinigung, Anfang 1989 an der Universität Hamburg gegründet. Ihr Ziel: die deutsche Frage neu und eigenständig denken – national, europäisch, ökonomisch, sicherheitspolitisch. Vor allem aber: demokratisch legitimiert. Nicht der Parteienstaat sollte die Einheit gestalten, sondern das Volk selbst – durch eine neue Verfassung, wie es Artikel 146 vorsah.

In einem ihrer Dokumente, einer Flugschrift mit dem Titel „Deutschland, Einig Vaterland“, brachte sie dieses Denken auf den Punkt. Über 50.000 Exemplare wurden schon im November 1989 auf den Montagsdemos in Leipzig, aber auch in Dresden, Zwickau, Jena, Wismar und Rostock verteilt – mitten hinein in die politischen Umwälzungen der DDR.

„Einheit, ja – aber nicht als Anschluß.“ So lautete die zentrale Botschaft. Die Gruppe wandte sich gegen den westdeutschen Überlegenheitsduktus, den sogenannten „Besserwessis“, gegen die Formel von der „Wiedervereinigung unter dem Dach des Grundgesetzes“. Sie sprach stattdessen von einer deutschen Nation, in der der eine für den anderen einzustehen habe.

Die Ostdeutschen, so hieß es, seien der Motor der Demokratie – sie kämpften sich 1989 mit friedlichen Mitteln das zurück, was den Westdeutschen als Nachkriegsgeschenk in den Schoß gefallen sei. Die Westdeutschen wiederum sollten die wirtschaftliche Kraft zur Überwindung der Teilung beitragen.

Die Gruppe 146 dachte weit über die Tagespolitik hinaus. Ihr Vorschlag: Ein Zwei-Stufen-Plan zur deutschen Einheit:

- Stufe 1: Politische Einheit

– Wiederherstellung der Länderstruktur in der DDR

– gesamtdeutsche Parteien und Staatsbürgerschaft

– Wahlen einer gesamtdeutschen Regierung im Herbst 1990 - Stufe 2: Wirtschaftliche Einheit

– Einführung der D-Mark

– ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Wiederaufbau

– Übergangsregelungen zum Schutz vor Bodenspekulation

Außen- und sicherheitspolitisch solle das vereinte Deutschland eine Brücke zwischen Ost und West sein – nicht bloß ein Satellit des Westens oder Ostens oder ein Symbol der NATO-Osterweiterung. Auch hier wich die Gruppe vom Regierungskurs ab – und dachte realpolitisch, aber souverän.

„Die Einigungsbewegung von unten, die 1848 gescheitert ist, wird dieses Mal als historische Chance genutzt werden“, hieß es in der Schrift. Man berief sich auf die Revolutionstradition, auf nationale Selbstbestimmung, auf den demokratischen Ursprungsgedanken. Der Ruf „Wir sind ein Volk“ wurde nicht als Leerformel verstanden, sondern als Verpflichtung zur konstitutionellen Neugründung.

Doch gerade diese politische Klarheit machte die Gruppe zur Zielscheibe. Die Universitätsleitung distanzierte sich, politische Gegner brandmarkten sie als „rechtsextrem“ oder „reaktionär“, antifaschistische Gruppen warnten und marschierten auf. Die Begriffe und Symbole, die die Gruppe verwendete – Nation, Volk, Verfassung, Souveränität – waren in weiten Teilen des linken und liberalen Milieus tabuisiert.

Und so verschwand die Gruppe, trotz ihrer Konzepte, trotz ihres überparteilichen Ansatzes, nach und nach weitgehend aus der öffentlichen Wahrnehmung – und Erinnerung. Nicht wegen mangelnder Relevanz – sondern wegen systematischer Ausgrenzung.

Heute, über dreieinhalb Jahrzehnte später, ist die deutsche Einheit verwirklicht – formal. Doch die Verfassungsfrage blieb offen. Artikel 146 wurde nie eingelöst. Der Souverän – das Volk – blieb außen vor.

Die Gruppe 146 verstand das früh. Sie war keine Splittergruppe im klassischen Sinn, sondern eine intellektuelle Intervention in einem historischen Moment. Eine, die fragte: Wer gestaltet die Nation? Wer schreibt die Regeln? Wer besitzt die Zukunft?

Und vielleicht ist es gerade dieser unbequeme Nachklang, der heute – mit Abstand – nicht weniger schmerzt als damals.

Denn bei aller berechtigten Freude über das Zusammenkommen der Menschen aus der DDR und der BRD mischt sich rückblickend auch Wehmut – über das Verlorene.

Nicht nur über Artikel 146, der die einmalige Chance zu einem demokratischen Neuanfang bedeutet hätte. Sondern auch über eine Einheit, die nie wirklich gleichberechtigt war.

Denn: Demokratie heißt Volksherrschaft. Doch wer ist das Volk?

Die politische Philosophie hat diese Frage oft ausgeblendet. Die Demokratietheorie wurde der Staatstheorie untergeordnet, als ob es keiner Abklärung darüber bedürfe, wer das „Volk“ eigentlich ist – und wie es politisch spricht. Der deutsch-dänische Kultursoziologe Henning Eichberg brachte es einst prägnant auf den Punkt:

„Der Demokratiebegriff setzt einen Volksbegriff voraus. Demokratie heißt ‚Volksherrschaft‘ – ohne Volk, das ist Herrschaft. Nichts als Herrschaft.“

Die Gruppe 146 nahm genau diesen Gedanken ernst. Sie verstand die Völker – die Bürgerinnen und Bürger – als handelnde Subjekte der Demokratie. Nicht Regierungen, nicht Eliten, nicht Parteizentralen sollten die Verfassung definieren, sondern das Volk selbst in freier Entscheidung.

Daß dieser Moment nie kam, sondern durch diplomatische Eile und ideologisches wie parteipolitisches Kalkül ersetzt wurde, ist kein juristisches Detail. Es ist ein fundamentaler demokratischer Mangel – einer, der bis heute nachwirkt.

Heute – über 35 Jahre später – wird das Trennende, gerade von den politisch Herrschenden, oft erneut betont. Die Menschen in den neuen Bundesländern werden mit Blick auf Themen wie vermeintliches Putin-Verständnis, AfD-Wahlergebnisse oder „Demokratieferne“ regelmäßig pauschalisiert, moralisch beurteilt oder geradezu als gefährlicher Sonderfall behandelt.

Wieder sind es nicht gemeinsame Erfahrungen, sondern vermeintliche Defizite, die den politischen Diskurs über Ostdeutschland prägen. Und wieder scheint vergessen, daß man einen Teil der Bevölkerung nicht erziehen, sondern ernst nehmen muß – mitsamt Geschichte, Mentalität, Mißtrauen und Hoffnung. „Daß ein gutes Deutschland blühe“, wie es in der wunderschönen Kinderhymne von Bertold Brecht heißt.

Vielleicht ist es jetzt wieder an der Zeit, diese Fragen neu zu stellen. Und sich zu erinnern: Daß es einmal junge Menschen gab, die das Grundgesetz nicht überwinden, sondern vollenden wollten. Die wollten, daß das Volk eine neue Verfassung in freier Entscheidung beschließt – nicht als juristischen Akt, sondern als gemeinsames Bekenntnis zu einem neuen Kapitel. Und die damit nicht gescheitert sind, weil sie Unrecht hatten – sondern weil sie zu früh recht behielten.

Hanno Borchert

Hanno Borchert, geb. 1959, Cuxhavener Jung von der Elbmündung. Schon in jungen Jahren wurde durch die Weltenbummelei (Südtirol, Balkan, Skandinavien, Indien, Iran, Indonesien u.a.) die Beigeisterung für die Sache der Völker geweckt.

Ausgebildeter Handwerkergeselle mit abgeschlossenem Studium der Wirtschaftswissenschaften. Bücherwurm seit Kindheitstagen an, musiziert und malt gerne und beschäftigt sich mit der Kunst des Graphik-Designs.

„Alter Herr“ der schlagenden Studentenverbindung „Landsmannschaft Mecklenburgia-Rostock im CC zu Hamburg“. Parteilos. Ist häufig auf Konzerten quer durch fast alle Genres unterwegs. Hört besonders gerne Bluegrass, Country, Blues und Irish Folk. Großer Fan des leider viel zu früh verstorbenen mitteldeutschen Liedermachers Gerhard Gundermann.

Redakteur der alten wie neuen „wir selbst“, zwischendurch Redakteur der „Volkslust“.

Hier finden Sie die Druckausgaben der Zeitschrift wir selbst, Nr. 55/1-2024 und 54/1-2023:

Die beiden Druckausgaben des Jahres 2022 unserer Zeitschrift sind auch noch erhältlich: